为进一步深化“涉外法治人才协同培养创新基地”建设,促进跨学科专业之间的相互交流,国际关系学院法学院举行第二届涉外模拟法庭活动。2025年5月14日下午,法学院模拟法庭课程团队联合外语学院综合英语虚拟教研室联络口译课程团队进行了一场精彩的涉外模拟庭审。两院系学生全程采用中英双语进行庭审,通过双语实战进行了跨学科合作,还原了真实庭审场景,解锁了涉外法治人才能力培养的新范式。本次教学实践活动的指导老师为法学院孔祥承老师和外语学院英语系朱珠老师。国际关系学院副院长许可教授、法学院院长郝敏教授、外语学院综合英语虚拟教研室负责人金铭老师、虚拟教研室成员牛一琳老师、黄立全老师及荆瑞歌老师出席了本次活动。

一、 名词解释

模拟法庭(Mock Trial)是一种通过真实的案情分析、角色划分、法律文书准备、预演、开庭等环节,高度还原真实庭审程序(包括刑事、民事、行政审判及仲裁)的实践教学模式,主要应用于法学教育、律师实务培训及普法宣传。

法庭口译(Court Interpreting)是指在法律审判过程中,为不通晓当地通用或官方语言的当事人、证人、律师等提供翻译服务,以确保他们能够顺畅地参与诉讼活动。法庭口译的主要目的是确保司法公正和诉讼参与人的语言平等权。

二、 案情提要

一场交织着友情与金钱的悲剧——死者与被告人的“死亡约定”背后,究竟是求死未果、侥幸生还的意外,还是假意欺瞒、意在钱财的谋杀?涉案现金成为控辩双方的关键博弈点,双语质证环节更让真相迷雾重重。让我们一起走进庭审现场,揭开真相。

三、 直击庭审现场

开庭阶段,来自外语学院的书记员申明宣读法庭纪律,审判长秦宇昂宣布开庭并核实被告人身份。

法庭调查阶段,来自法学院的公诉人陈昕源宣读了公诉书,以故意杀人罪起诉被告人,并申请证人到庭接受询问。在中英双语的交替之中,质证活动让真相逐渐浮出水面。

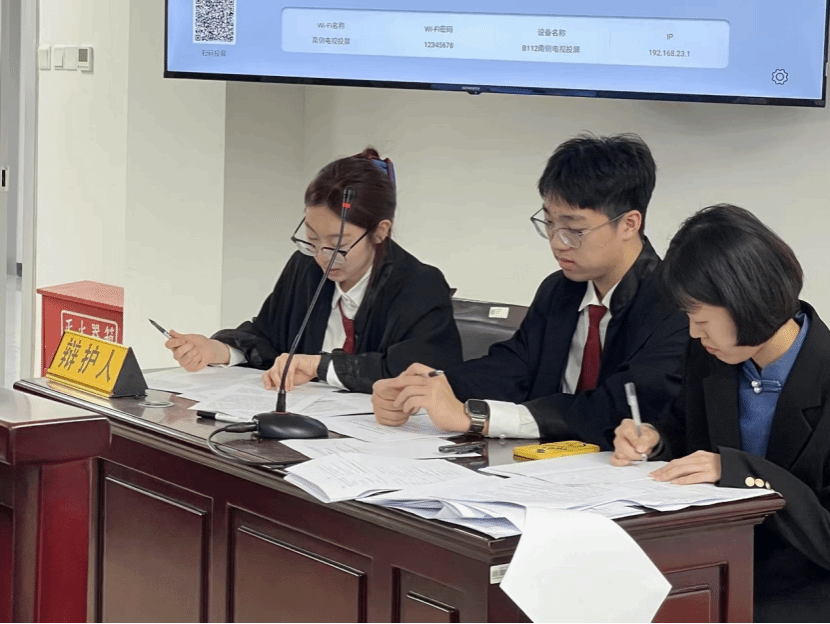

法庭辩论环节,公诉人陈昕源先行宣读公诉意见书,指出被告人犯罪证据确凿,应以故意杀人案定罪量刑。辩护人李玲溪随后宣读辩护意见,提出被告人不构成故意杀人罪。在控辩双方的激烈交锋中,两位译员简明、清晰地对双方观点进行同步翻译。

最后,由公诉人梅雨晴和辩护人李玲溪、张世熠就本案争议焦点进行辩论总结,法庭气氛在法律思维的碰撞和译员精准的翻译中被推向了高潮。

被告人陈述阶段,被告人再次强调了自己行为不属于故意杀人行为。随后审判长秦宇昂宣告休庭评议,一场长达两小时的模拟庭审到此告一段落。

四、点评环节

庭审结束后,国际关系学院副院长许可教授、外语学院朱珠老师分别对此次活动从法律逻辑、翻译精准度、词汇运用等多维度进行了现场点评,认为此次涉外模拟法庭活动的开展意义颇深、成果颇丰,并对未来两个院系合作培育复合型人才提出了期许与展望。

五、感想总结

本次涉外模拟法庭圆满结束后,法学院的李玲溪、梅雨晴、陈昕源和张世熠分别对此次活动提出了个人感想:

参与本次涉外模拟法庭活动,我内心满是激动与收获,这是一次意义非凡的学习之旅。通过亲身参与,我对涉外庭审的严谨流程、法律翻译的复杂与重要性有了深刻理解。与外语学院同学们密切合作,让我受益良多。在专业探讨中,我拓宽了法律视野,专业素养在交流中悄然提升。同时,法律英语实践极大地锻炼了我的语言能力,让我明白语言不仅是沟通工具,更是涉外法治工作的关键桥梁。

——李玲溪

此次能参加涉外模拟法庭我感到非常荣幸,也受益匪浅。从前期对案件的讨论,到中期法律文书的撰写修改以及最后庭上的即兴发挥,在师哥师姐的带领下我对于法庭的流程和口译工作有了更清晰的了解,也发自内心地对法律工作感到钦佩和仰慕。此外,与外语学院的交流也对我的专业英语学习起到了很好的帮助作用。最后我想说,不论是公诉人还是辩护人,不论是面对本国被告人还是外籍被告人,我们都应该秉持公平正义,这也是法律人的根本原则。

——梅雨晴

此次能参加涉外模拟法庭,我感到无比荣幸且收获颇丰。在模拟庭审中,我深刻体会到,面对不同国籍的当事人,我们不仅需要扎实的法律知识,还需要具备良好的跨文化交流能力,以确保法律程序的公正与准确。通过这次涉外模拟法庭的经历,我更加坚定了自己未来在涉外法治领域不断学习和进步的决心。

——陈昕源

此次参加涉外模拟法庭十分荣幸,作为一名初学者对于法律实务还不是特别了解,参加这次模拟法庭让我认识到了真实的庭审。同时,我也感受到了语言的重要性,尤其是在跨文化沟通当中,语言作为一种媒介需要我们予以重视。

——张世熠

本次涉外模拟法庭活动打破了学科壁垒,还原了真实的庭审现场和法庭口译工作,让法科生在双语对抗中深化了对涉外法治的理解,在法律术语从中文切换为英文的瞬间,涉外法律人肩负的双重使命已然显现。